更新 2024-2-26

HSAB則(Hard and Soft Acids and Base,軟らかい酸・軟らかい塩基)

「硬さ」の概念は物質の機械的特性から拡張され、様々な系で「硬さ」が定義されてきました.例えば、磁石にも硬磁性体と軟磁性体があり、前者は磁場に鈍感に応答し、後者は敏感に応答します.

そして、化学に登場する酸と塩基、特にルイス酸・ルイス塩基にも硬さの概念が持ち出されています.硬い酸・軟らかい塩基および軟らかい酸・軟らかい塩基(Hard and Soft Acids and Base, HSAB則)の考え方は1960年代に提唱され、現在に至るまで広く化学者の間で使用されてきました.

HSAB則では「硬い」「軟らかい」の概念を「酸」「塩基」と組み合わせて化学種を4種類に分類し、酸と塩基の親和性の傾向を明らかにします.分子にだけ適用されると思われがちですが、固体においても結晶構造を形作るのに大きな役割を担います.

今回は、HSAB則の定義と応用、具体例について見ていきましょう.

HSAB則の定義

硬い酸(硬い塩基)は、主に以下のような特徴を持つ酸(塩基)であるとされています.

- 大きな電荷を持つ

- 原子半径が小さい

- 分極しにくい.すなわち、外部電場によって電荷(電子雲)に偏りが生じにくい

反対に、軟らかい酸(軟らかい塩基)は以下のような傾向があるとされます.

- 小さな電荷を持つ

- 原子半径が大きい

- 分極しやすい.すなわち、外部電場によって電荷(電子雲)に偏りが生じやすい

そして、実験事実から「硬い塩基は硬い酸と、軟らかい塩基は軟らかい酸と結合することを好む」ことが知られています.物質の機械的特性を指す際の「硬さ」「軟らかさ」とは異なる考え方なので注意が必要です.

例を挙げましょう.各種のルイス酸・ルイス塩基を硬さ・軟らかさの視点から分類したものとして以下のようなものがあります.

小さく、分極しにくいや

、

は典型的な硬い酸です.同様に、原子半径の小さな

や

、

は硬い塩基に分類されます.

逆に、サイズが大きく分極されやすいや

、

は軟らかい酸であり、

や

は軟らかい塩基です.サイズは小さいものの、分極率の大きな

(ヒドリド)は軟らかい塩基とされます.

イオンの価数によって硬さ・軟らかさは異なり、1価の銅イオンは2価の銅イオンよりも軟らかいとされます.

HSAB則の利用

単純な概念ではありますが、これにより様々な系の反応性や生成物が予想できます.

(1)酸性度の強さの予測

例えば、ハロゲン化水素を考えた場合、は硬い酸であるため硬い塩基である

がより安定に結合します.一方、軟らかい塩基である

は

との結合が不安定になります.

すなわち、の順に分子から

が離れやすくなり、それゆえ

の酸性度が最も高いです.

(2)反応物の制御

「硬い塩基は硬い酸と、軟らかい塩基は軟らかい酸と結合することを好む」ことを利用し、反応の生成物を予想・制御することが可能になります.例えば、以下のような反応を考えます.

は軟らかい酸、

は硬い塩基、

は硬い酸、

は軟らかい塩基であることを利用すれば、硬い同士、軟らかい同士結びついた

と

が安定に生成することが予想できます.

有機化学では、分子の部位によって硬さ・軟らかさが異なることを利用して狙った構造を持つ分子の合成を行います.なんだったら、注目する部位の硬さ・軟らかさを無理やり置き換えるようなことも普通に行っているようです.

(3)反応生成物の予想

イオン性の固体材料といえば、酸化物のように単一の陰イオン種()を含んだ材料がほとんどでしたが、最近では

や

のように複数の陰イオン種を含んだ「複合アニオン物質」が開発されています.

固体材料においては合成後の物質の結晶構造を予測することは依然として困難ですが、HSAB則を利用することである程度の予想が可能となります.

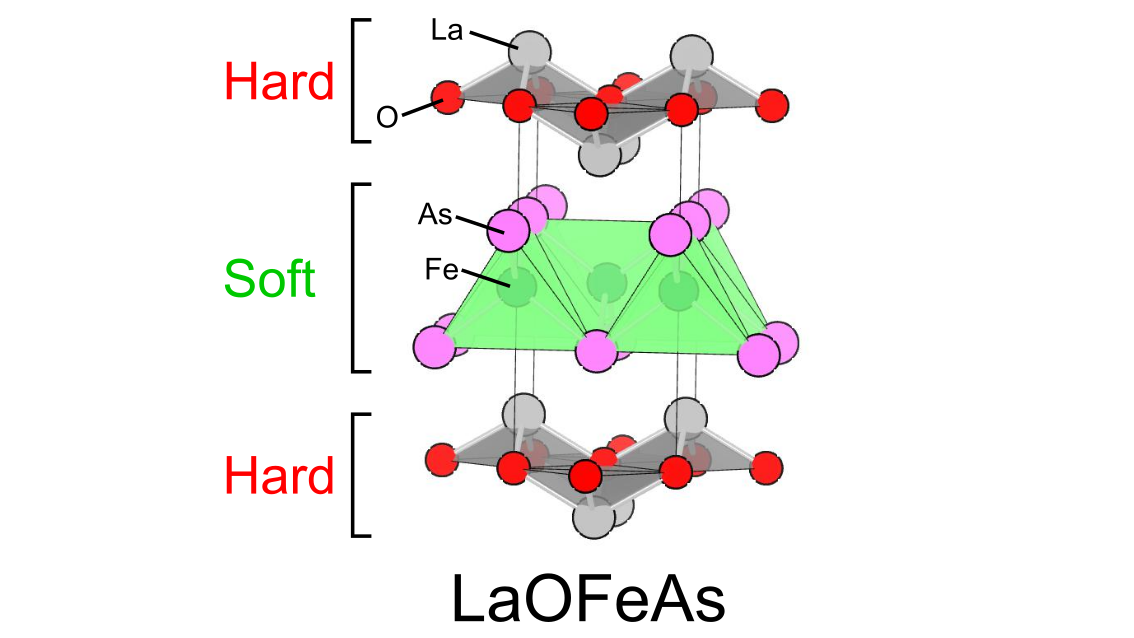

例えば、超伝導材料として有名なを考えます.

層と

層が交互に積層した構造を持っており、元素置換により少しだけ電荷を注入することにより超伝導を示します.HSAB則に戻って考えれば、硬い

と

]同士と、軟らかい

と

同士が結合しており、HSAB則が成立していることが分かります.

もっと複雑な系、 や

を考えてみてもHSAB則が成り立っています.

これを利用して.目的の物質が合成可能であるかをあらかじめ予想することもできます.例えば、銅酸化物高温超伝導体の構成要素である層と鉄系超伝導体の構成要素である

層を両方とも含むような物質は化学者の興味を引くものです.

しかし、実際にこのような物質を合成しようとしてもうまくいきません.硬い塩基のと軟らかい塩基の

は、それぞれ硬い

と軟らかい

に結合しようとするため、単純な合成法では目的物が得られないのです.

何か特殊な合成法があればどうかという感じですが、今のところうまくいってはいないようですね.

HSAB則の起源

HSAB則は経験則ですが、驚くほど色々な系に適用が可能です.しかし、その理由は長らく分かっていませんでした.G. KlopmanはHSAB則をフロンティア軌道の観点から説明を試みました.

その内容は、こちらの記事で詳しく説明されています.

酸・塩基の硬さ, 軟らかさ(酸・塩基のいろいろな概念)(<特集>酸と塩基)

まとめ

HSAB則は必ずしも常に成り立つわけではないものの、簡単明瞭で多くの系に適用が可能です.硬い・軟らかいの概念を持ち込むだけで、様々な酸塩基反応の傾向を予測・制御することが可能になります.

有機化学や錯体化学では当然のように使用されますが、固体分野ではまだ十分に普及しきっていないような気もします(気のせいかもしれません).複合アニオン化合物が有名になるに連れて、その有用性も自ずと明らかになるものと思われます.

参考文献

化学と教育 2008 年 56 巻 8 号 p. 400-401

化学教育 1981 年 29 巻 1 号 p. 29-32

化学と教育 1989 年 37 巻 6 号 p. 586-588

HSAB theory| Hard and Soft, Acids and Bases - PSIBERG

結晶構造の描画にはVESTAを使用.K. Momma and F. Izumi, "VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data," J. Appl. Crystallogr., 44, 1272-1276 (2011).