更新 2024-2-23

ヒステリシス曲線(Hysteresis loop)

強磁性体とは、磁石を引き付け、磁石に引き寄せられるような性質を持った材料です.

産業上の応用先は様々であり、トランスや磁気ヘッドに使用される軟磁性材料と永久磁石に使用される硬磁性材料が知られています.

軟磁性材料と硬磁性材料の違いは、材料のヒステリシス曲線を見れば明らかになります.ヒステリシス曲線は強磁性体を特徴づける重要なパラメータであり、どのような応用先が向いているかを判断する材料となります.強磁性体でなくとも、磁性体のヒステリシス曲線を見ればある程度の性質が分かります.

強磁性体については、他にもいくつかの項目で説明していますが、今回はヒステリシス曲線に特化して見ていきます.

強磁性体のヒステリシス曲線

磁性体に限らず、物質に外部磁場()をかけると物質内の磁気モーメントの一部が磁場の方向を向き、磁化(

)が生じます.このとき、物質内の磁束密度(

)は、真空の透磁率(

)を用いて以下のように表されます.

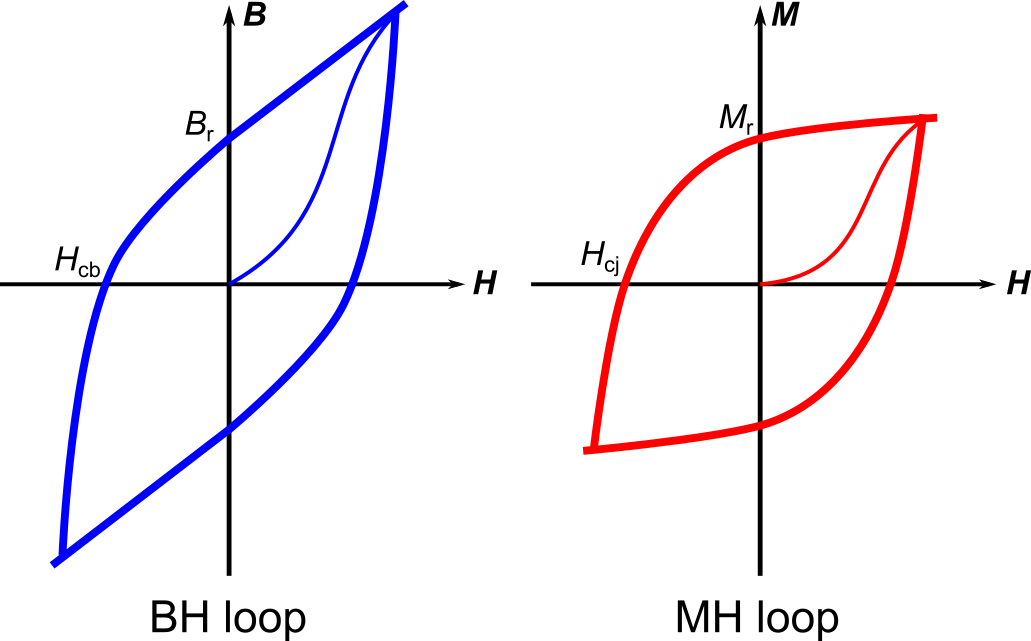

ヒステリシス曲線では、縦軸に磁束密度あるいは磁化を、横軸に外部磁場をとることで物質の磁化過程を記録します.

外部磁場()は既知なので、

を用いても

を用いても両者は互いに変換可能です.前者を

曲線、後者を

曲線と呼ぶことにします.

で定義される磁気分極(

)の値を用いる場合もあります.

典型的な強磁性体のヒステリシス曲線を見ていきます.

ゼロ磁場では、磁化、磁束密度共にゼロです.

磁場をかけると、物質の性質に合わせて および

が上昇します.

曲線において、原点と磁化過程中の点の間の傾きを透磁率(

)と呼びます.特に、原点近傍の透磁率を初透磁率(

)、最大の透磁率を最大透磁率(

)と呼びます.一方、

曲線における

に対する

の傾きは磁化率または帯磁率(

)と呼ばれます.

磁場を上げていくと併せて も上昇しますが、どこかでこれ以上

が上昇しない領域が現れます.このときの

を飽和磁化(

)と言います.

曲線でも対応する点があり、飽和磁束密度(

)と呼ばれます.

曲線では

を上げれば上げるだけ

も上昇しますので、

は飽和していない点に注意が必要です.*1

飽和磁化から外部磁場を下げると も

も減少しますが、行きの曲線をなぞらず一定の

(および

)を保持します.磁場をゼロにしても

はゼロにならず、残留磁化(

)と呼ばれる磁化の値が残ります.対応する

の値は残留磁束密度(

)と呼ばれます.

さらに磁場を最初にかけた方向と逆向き(負の方向)にかけると、 (および

)は減少していき、ある値でゼロになります.このときの磁場の絶対値を保磁力(

)と呼びます.

なお、 曲線と

曲線で求める保磁力の値は異なり、

曲線から求めたもののほうが大きな値をとる点に注意が要ります.透磁率の大きな軟磁性材料では2つの値はほぼ等しくなります.

磁場を負の値に大きくすると、正磁場をかけたときと同様に がある点で飽和します.この際の飽和磁化の値も、磁場を正にかけた時と絶対値が一致します.

同様に磁場を印加することで、残留磁化、保磁力の点を通り、ループ状のヒステリシス曲線が完成します.あとは何度磁場を印加しても外側のループを繰り返しなぞります.

大まかな定義では、透磁率が大きく保磁力の小さい材料を軟磁性体、透磁率が小さく保磁力の大きな材料を硬磁性体と呼ぶようです.

なお、飽和磁化に達する前に磁場を弱めると、飽和磁化に達した曲線(大ループ)よりも小さなループを描きます.大ループの内側に対称な小ループを無限に考えることができます.

その他の磁性体のヒステリシス曲線

強磁性体のヒステリシスループが有名ですが、その他の磁性体についても同様の曲線を考えることができます.といっても、ヒステリシスを描くのは強磁性体(およびフェリ磁性体)だけなので、 曲線(

曲線)と呼ぶ方が好ましいでしょう.

常磁性体は、外部磁場に対して直線的に磁化されていきます. の値は強磁性体に比べると極めて小さいです.そのため磁化率も小さく、通常の測定で到達可能な磁場で飽和することはありませんが、限界まで磁場をかければそのうち飽和すると思います.

反磁性体では、磁場を弱める方向に磁化するので、磁化は負の値になります.通常、磁場に対して が直線的に減少します.限界まで磁場をかけたらどうなるか分かりませんが、さすがにどこかで常磁性の寄与が大きくなるのではないでしょうか.

反強磁性体は、弱い磁場では常磁性体と同じように磁場に対して直線的に磁化されます.磁場が大きくなると、どこかで磁気モーメントが集団で磁場に対して向きを変えるスピンフリップやスピンフロップを起こし、 が大きく増加します.

超伝導体は完全反磁性を示すので、 は負の値からスタートします.しかし、

を大きくすると超伝導が部分的に壊れて磁場が物質内部に入り込めるようになり、

が増加します.最終的には完全に超伝導が壊れて常磁性と同じ振る舞いになります.

まとめ

ヒステリシス曲線は主に強磁性体の評価に使用されます.軟磁性体であるか硬磁性体であるかを見極めるために重要であり、材料科学者は日常的にヒステリシス曲線を測定します.また、強磁性体に限らず磁性材料の評価に重要な役割を演じます.測定には、通常は VSM や SQUID などの装置を利用します.研究室スケールでは印加可能な磁場がせいぜいもいけば良い方ですが、専用の施設ではその10倍の磁場を出すことが可能です.

参考文献

Introduction to magnetic materials. John Wiley & Sons, 2011.

*1:でも「BH曲線」でググって出てくる図は飽和してる図ばっかりなんだよな…どういうことなの…