触媒と表面積

触媒とは、それ自身は化学反応で姿を変えず、化学反応を促進するような物質を指します.ほとんどの化学反応は触媒無しでは容易には進行せず、工業プロセスの8割以上で触媒が使われています.

触媒の多くは金属原子を中心とした活性部位を持ち、その表面を介して化学反応が進行します.そのため、表面積の割合が大きくなるほど反応を促進しやすくなります.

最小の触媒へ

触媒材料の中でも特に重要なのが、固体金属やイオン性化合物を用いる非均一触媒です.有機反応は主に液相または気相で進行しますが、それとは別に固体を用意し、反応物が固相の表面に接触した際に反応を起こします.反応物とは別の相に触媒を用意するので非均一と呼ばれます*1.非均一触媒は固体であるため高温・高圧などの過酷な条件でも安定であり、相が異なるため反応物から容易に分離できるという大きなメリットがあります.

固体触媒の表面積を大きくするほど活性は向上します.これまで触媒粒子を小さくすることで表面積の割合を増やそうという努力が続けられ、粒径がナノサイズしかないナノ粒子触媒にまでたどりつきました.しかし、ナノ粒子であっても数百程度の原子から構成されており、表面に露出している原子の数が限られています.粒子の内部に埋もれている原子は反応物と直接触れ合うことがないため基本的には無駄になります.

や

などの希少な貴金属を触媒として使用する際には、原子一つとして無駄にしたくはありません.全ての原子を無駄なく触媒として使用するにはどうすればよいでしょうか.

理想的には、原子が一つ一つ裸の状態でいてくれれば、あらゆる方向に表面が露出しており、全ての方向を触媒として用いることが可能になります.このような考えで生み出されたのが単一金属触媒(single-atom catalyst, SAC)です.

単一金属触媒(Single-Atom Catalysts)

単一金属触媒では、触媒として機能する原子が集合することなく単一で存在しており、理論上無駄になる表面が存在しません.触媒の金属粒子のサイズを小さくしていった究極の状態と言うことができます.

さて、単一とは言いましたが金属原子は原子ただ一つのみが気相にあるのではなく、金属やセラミックスなどの基板上に一つずつ配置されています.この際、担体から電子の供与などの相互作用を伴うため、厳密には単一であるわけではありません.

多くの場合、担体への電子供与によって原子は電荷をまとっています(イオン化).この担体との相互作用が金属原子の触媒機能に大きな影響を及ぼしています.担体として最もよく使われるのが酸化物です.他にも、金属やMOF、グ ラフェンなどが使われます.

金属粒子のサイズが小さくなることで、表面積が大きくなること以外に以下のような特徴が生まれます.

(1) 金属原子の低配位環境による不安定性

(2) 原子軌道の混成が少なくなることによるHOMO–LUMO ギャップの変化

(3) 金属と担体の間のより強力な相互作用

うまく使いこなせば、これら全てが触媒作用を強める方向へと誘導できます.

2011年に、鉄酸化物()上に単一の

原子を分散させた材料が

酸化に優れた触媒作用を示すことが報告されました.これを契機に単一金属触媒という用語が一挙に広まり、新しいコンセプトの触媒材料としてここ10年のうちに急速に研究が進展していきました.[1]

金属ナノ粒子や一核金属化合物といった従来型の触媒とは異なる振る舞いを示し、酸化、水性ガスシフト、水素化などのさまざまな反応において優れた触媒活性、選択性、および安定性が実証されています.金属原子の配位環境、高い原子利用率、金属–支持体相互作用がこうした新しい機能をもたらすものと考えられています.

しかしながら、ナノ粒子どころか単一粒子を担体上に分散させるのは非常に難しいことです.小さな粒子ほど表面張力を最小化させるために凝集しようという傾向が強くなります.表面が活性であるということは、表面積が大きな状態ほどエネルギー的に不利ということなのです.また、首尾よく単一原子の状態の触媒が得られても、それをどのようにして確かめればよいのでしょうか.

単一金属触媒の調製

まず凝集しようとする原子をなんとかして分散させる必要があります.このためには、原子一つ一つが担体の間に強力な結合を作り、原子が身動きをとれない状態にすれば良いです.行うは難しの典型ですが、なんとか困難を乗り越え単一金属触媒を合成する手法が開発されています.ここでは2つの例を紹介します.

質量選択されたソフトランディング手法(mass-selected soft-landing technique)では、分子・原子ビームによって担体上に目的の金属種を射出し、直接単一金属触媒の状態を作り出します.担体の表面状態やビーム位置の制御など非常に高度な技術を使用しますが、目的の状態を持つ触媒を調製するには最適です.しかし、高価で低収率な手法であるため利用範囲は限られており、とても工業的な生産には向きません.

ウェット化学法(wet-chemistry approach)は、もう少し経済的なアプローチです.目的の金属原子を含んだ有機金属錯体を用意し、担体の表面に固定します.この際、配位子と担体の表面基をうまく選ぶことで錯体が凝集したり表面から離れたりすることを阻止できます.その後、化学プロセスによって配位子を除去することで目的の単一金属触媒が得られます.

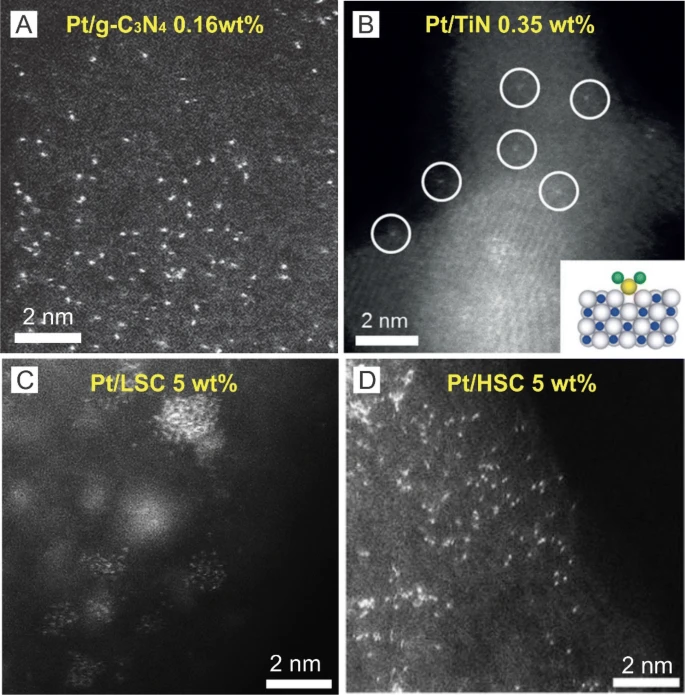

首尾よく単一金属触媒を調製しても、その状態を確かめることは容易でありません.原子はあまりに小さいですから.しかし、近年の電子顕微鏡やX線分光測定技術の向上により、原子一つ一つが分散した状態を可視化することが可能になりました.計算科学の進歩もあり、どのような反応が触媒反応で行われているかをシミュレートすることが可能になり、触媒研究は加速的に進展しています.

こうした実験・理論技術の向上によって進展が可能になった分野ということができるでしょう.

まとめ

表面積の割合を増やしたいなら、サイズを小さくするのが有効です.ミクロンサイズ、ナノサイズ、サブミクロンサイズと 小さくするごとに成功を収めてきた触媒材料は、ついに原子一つのサイズにまでたどりつきました.安定性や調整法といった課題はあるものの、優れた性能を示す触媒材料として活発な研究の対象となっています.これ以上サイズを小さくすることはできなさそうですが、次はどのような方向性で触媒材料の開発は進んでいくのでしょうか.

参考文献

Yang, Xiao-Feng, et al. "Single-atom catalysts: a new frontier in heterogeneous catalysis." Accounts of chemical research 46.8(2013): 1740-1748

Wang, Aiqin, Jun Li, and Tao Zhang, "Heterogeneous single-atom catalysis." Nature Reviews Chemistry 2.6 (2018): 65-81.

[1] Single-atom catalysis of CO oxidation using Pt/FeO Nat. Chem. 3, 634-641 (2011).

[2] Cheng, Niancai, et al. "Single-atom catalysts: from design to application." Electrochemical Energy Reviews 2 (2019): 539-573.

*1:反応物と同じ相で触媒を使う均一触媒もあります