電気エネルギーを蓄えたい

エネルギーを有効に使うには、作り出すだけではなく貯めておくことも重要です.

エネルギー貯蔵と聞いて最初に思いつくのは電池ですが、電池では叶えることが難しい用途もあります.化学反応によってエネルギーを貯める電池は、貯蔵可能なエネルギー量こそ多いものの、充電速度に限界がありスピードが求められる分野には向きません.

キャパシタ(コンデンサ)は、化学エネルギーを介さず直接電気エネルギーを貯蔵可能なデバイスです.それゆえ瞬時に充電・放電が可能であり(< μs)、大きな出力密度(約105ー107 W/kg)を示します.

この出力密度を活かし、キャパシタはハイブリッド電気自動車、ペースメーカー、電子回路など様々な分野で広く使用されています.一方で、エネルギーの貯蔵容量は電池よりも小さいため、長期間エネルギーを保存しておく用途には向きません.

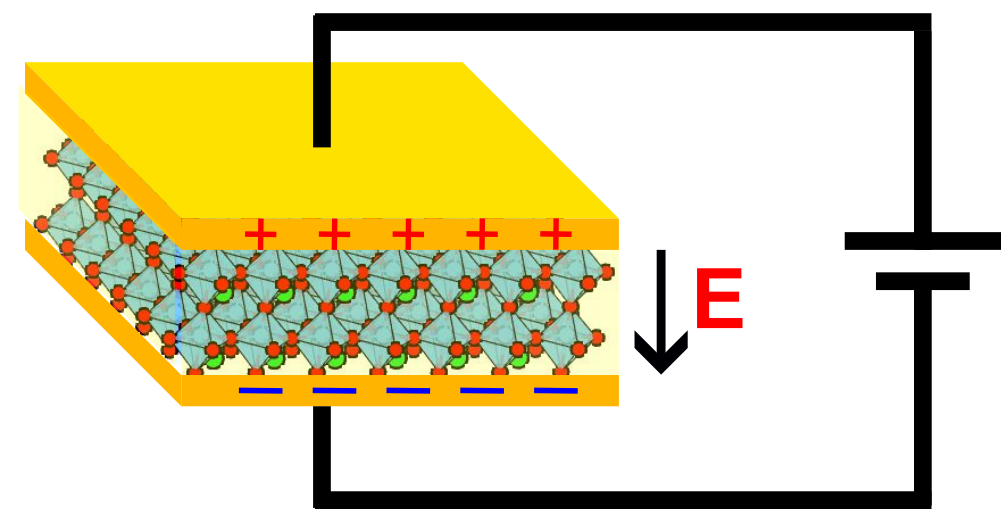

キャパシタの核となるのが誘電体であり、これは電気を通さず内部にエネルギーとして貯めこむ性質のある物質です.電気を流さない物質(絶縁体)は全て誘電体であるとも言えますが、物質によって性能は大きく異なります.歴史的に紙や有機物、ガラスからプラスチックまで様々な材料がキャパシタとして検討されてきましたが、現在ではポリマーあるいはセラミックからなるものが主流です.

ポリマー誘電体は大きな電場をかけても壊れにくいという特性がありますが、誘電率が低く高温で性能が大きく劣化します.対して誘電体セラミックス(酸化物)は誘電率が大きく熱安定性が高いため、特に高温での応用で有望です.

セラミック誘電体をエネルギー貯蔵で使用する考えは1960年代頃にはじまり、現在までに膨大な研究が積み上げられてきました.代表的な誘電材料を中心に、ペロブスカイト型構造を持つ酸化物が特に有名です.

今回は、電気エネルギーを貯蔵可能なセラミックスの原理と具体例について見ていきます.

キャパシタの原理

キャパシタとは、要はコンデンサのことです.高校物理で習ったコンデンサの公式に立ち返り、誘電キャパシタの性能を示す指数を導きましょう.

コンデンサとは、絶縁体(誘電体)によって仕切られた一対の金属板のことでした.ここに電場をかけることで電荷が蓄積されます.コンデンサの性能を示す静電容量は、印加した電圧

と貯まった電荷を用いて以下の関係で表されます.

さらには金属板の面積

、面間距離

、誘電率

を用いて、

すなわち、コンデンサは誘電率と断面積が大きいほど、面間距離が短いほど優れた性能を示します.

次に、コンデンサに蓄えられるエネルギーを考えます.ある電圧をかけた時、コンデンサ内部に蓄えられるエネルギーは、

これを体積当たりのエネルギーに変換するために体積で割ると、

ここで、は電束密度であり、分極

を用いて以下のような関係があります.

セラミック誘電体のような材料では誘電率が真空のそれと比べて著しく大きいため、

とみなすことができ、を比誘電率として、

より、

誘電体ではよく電場をかけたときの分極

を測定しますが、これは

を求める手段として利用できます.

ただし、誘電体に蓄えられるエネルギーには可逆的に取り出せるもの()と外部に取り出せないもの(

)に分けられ、後者は余分なエネルギーです.具体的には、

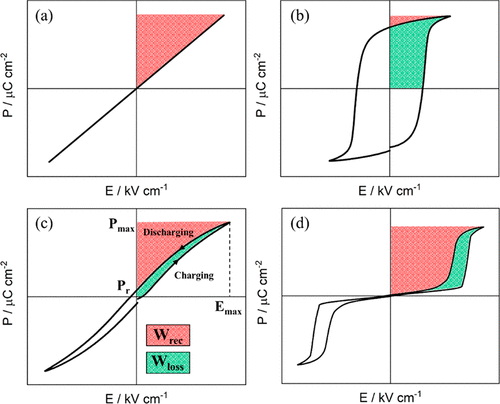

線のうち下図の色分けした部分に対応します.

これらを用い、エネルギー変換効率が求まります.

具体例

具体的な系で見ていきましょう.常誘電体と呼ばれる材料はが

に対して直線的に増加します.それゆえ、

無駄になるエネルギーがほとんどないのでは高いですが、誘電率は総じて低いため

は低めです.ほとんどのポリマーやガラスはこのクラスに属します.

一方、世界にはに対する

の応答がもっと複雑な物質が存在します.

では、

は

に対し非直線的な振舞うとともに、

を加えるときと戻す時で異なる曲線を描くヒステリシスを示します.また、

を0に戻しても有限な分極(残留分極)が残ります.

のような強誘電体は隣り合うイオンの分極が一方向に向いており、大きな分極及び大きなヒステリシスを示します.後者が災いし、蓄えられたエネルギーの大部分が解放されず、

および

は小さな値です.

強誘電体の関連物質としてリラクサー強誘電体があります.多くの元素を含み構造中のディスオーダーが大きく、相転移が広い温度で発生し、誘電率が印加電場の周波数に応じて大きく変化します.これらリラクサー強誘電体は、通常の強誘電体に比べてヒステリシスが小さく、残留分極が小さいです.結果として大きなとそれなりに大きな

を示します.

反強誘電体と呼ばれる物質群では、隣り合うイオンの分極の向きが正反対であり、電場がゼロの状態では分極もゼロです.弱い電場下では分極が小さいものの、ある閾値以上の電場をかけると、強誘電状態への相転移が起こり、急激に大きな分極を示します.この二段階の転移により、反強誘電体は大きな分極率および小さな残部分極を示します.

これによりは大きくなりますが、ヒステリシスがあるため

は必ずしも大きくありません.最近では、リラクサー強誘電体の大きな

と反強誘電体の大きな

を併せ持った材料であるリラクサー反強誘電体の開発も進んでいます.

キャパシタの性能を高めるには

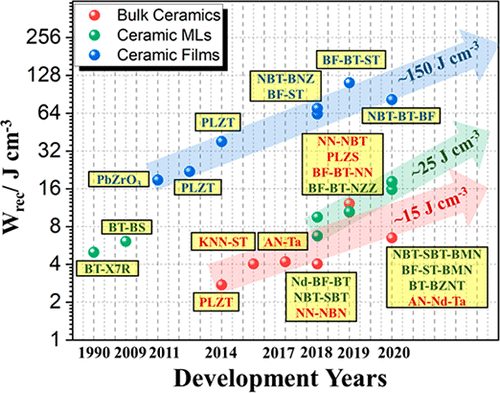

これまでに多くの誘電体がエネルギー貯蔵材料として開発されてきましたが、今なお性能を高める需要および余地があります.

では、どのようにしてキャパシタの性能を高めればよいでしょうか.(エネルギー貯蔵密度)と

(エネルギー効率)を高くすればよいのですが、そのためには主に

(最大分極)を大きく、

(残留分極)を小さく、

(絶縁破壞電場)を大きくする必要があります.

は初出なので説明が必要でしょう.これは誘電材料が絶縁破壊されるまでに耐えられる最大電場です.誘電体に強い電場がかかると、価電子帯の電子が伝導帯に遷移するなどして絶縁状態が破れます.

誘電材料内部で電界が集中することによる部分放電破壊や内部に蓄積された熱による熱破壊など、絶縁破壊には複数のメカニズムがあります.パンドギャップを大きくする、フォノン周波数を高める、空隙を減らす、粒子サイズを小さくするなどの手法でを改善できることが知られています.

ただし、一般にと

(誘電率)には負の相関があり、どちらかを高めればもう一方は下がる関係にあります.

は結晶構造や組成に大きく依存し、鉛やビスマスなど孤立電子対を含む酸化物で大きな値が見られます.鉛は毒性があるので性能が優れていても忌避され、鉛フリーで同等な性能を示すような物質が求められてきました.

その他、ドメイン(分極方向が揃った領域)構造も誘電率に大きく影響します.大きなドメインを電場方向に並べればは高まりますが、電場を切ったときに元の状態に戻れず、

が大きくなってしまいます.

を低く保つためにはナノサイズの小さなドメイン構造が有効です.

代表的な誘電セラミックとその特徴

これまで知られている誘電セラミックのほとんどがペロブスカイト構造を持つ酸化物です.ペロブスカイト酸化物はの組成を持ち、

と

に陽イオンが入ります、多種多様な陽イオンを組み合わせることにより、誘電セラミックの性能向上が繰り返されてきました.

鉛を含むセラミックス

鉛を含む組成には優れた性能のものが多く知られており、代表的な物質として強誘電体の ,

,

などがあります.

一方、は反強誘電体であり、強誘電体へのスイッチングに必要な電場を下げた

,

,

などが有名です.

鉛を含まないセラミックス

鉛は有毒であるため、できる限り鉛を含まない材料が求められてきました.近年では、鉛フリー系で有望な材料も多く見つかっています.

ATiO3 (A = 2価イオン)

は、最も有名な誘電セラミックスと呼んでも過言ではないでしょう.

しかし、誘電率こそ大きい(>1000)ものの、材料そのままでは誘電損失が大きいためにも

も小さく、性能向上のための工夫が必要です.具体的には、元素置換、粒成長の制御、焼結助剤の添加などの手法がとられます.

は、誘電性以外にも多彩な性能を示すことで有名なセラミックスです.室温で比較的高い誘電率(~300)と低い誘電損失(<1%)を示します.元素置換による性能向上が続けられていますが、誘電率および

と

はトレードオフの関係にあるようです.

は元祖ペロブスカイトとして知られています.

こそ大きいものの、分極が小さく、研究例は限られています.

は、大きな

と高い転移温度が魅力ですが、ヒステリシスが大きく

が小さいことが難点です.これも元素置換によって改善可能です.

ANbO3 (A = 1価イオン)

は、鉛フリー圧電材料として有名でしたが、長らくエネルギー貯蔵特性についての研究はありませんでした.材料そのままの

は低い

と大きな

を示し、

が低いことから電気エネルギー貯蔵には適していません.しかし、粒径を小さくすることで劇的に

が改善し、結果的に

も向上しています.

は、鉛フリーの反強誘電体かつ大きな

を示すことから大きな注目を集めています.一方で、高品質な試料合成が難しく、そのままでは大きなヒステリシスの影響で

は低めの水準です.

もまた鉛フリーの反強誘電体として期待されています.しかし、反強誘電相と電場によって誘起される強誘電相のエネルギー差が小さいことから容易に強誘電相が安定化してしまいます.結果として、

は大きいものの

は大きくなりにくいです.

BiFeO3

は、室温で磁気秩序と強誘電秩序を示すマルチフェロイック材料の代表的な物質です.伝導性が大きいために絶縁耐力が弱いことが難点でしたが.元素置換によってある程度解消可能なことが分かりました.

まとめ

電子回路やハイブリッド車、集積回路などへの応用に向け、セラミック誘電体に関する研究は近年ますます盛んになっています.組成や粒径、材料組織や合成プロセスを最適化することで大きな誘電率()と絶縁破壞電場(

)を併せ持ち、結果として大きなエネルギー密度を示す材料が続々と開発されています.

常誘電体や強誘電体の研究に始まり、近年では反強誘電体やリラクサーといった材料を組み合わせることでさらなる性能向上が見られています.

個人的には、セラミック誘電体は組成が異様に複雑なイメージが強いです.

のような組成が大真面目に書かれていますが、もはや訳が分かりません.ハイエントロピーにするつもりがなくても勝手にハイエントロピーです.

人力で組成を吟味して合成するにも限界がありますから、MIによる材料探索やスマートラボによる全自動合成技術の恩恵を特に受けやすい分野かなと思います.

参考文献

"Electroceramics for high-energy density capacitors: current status and future perspectives." Chemical Reviews 121.10 (2021): 6124-6172-

"High-performance lead-free bulk ceramics for electrical energy storage applications: design strategies and challenges." Journal of Materials Chemistry A.9.34

(2021): 18026-18085-

"Design strategies of high-performance lead-free electroceramics for energy storage applications." Rare Metals 43.3 (2024): 853-878

"Defects and aliovalent doping engineering in electroceramics." Chemical reviews 120.3 (2020): 1710-1787

"Progress on emerging ferroelectric materials for energy harvesting, storage and conversion." Advanced Energy Materials 12.24 (2022): 2201199.

結晶構造の描画にはVESTAを使用.K. Momma and F. Izumi, "VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data," J. Appl. Crystallogr., 44, 1272-1276 (2011).