フェロイック(Ferroic)とマルチフェロイック(Multiferroic)

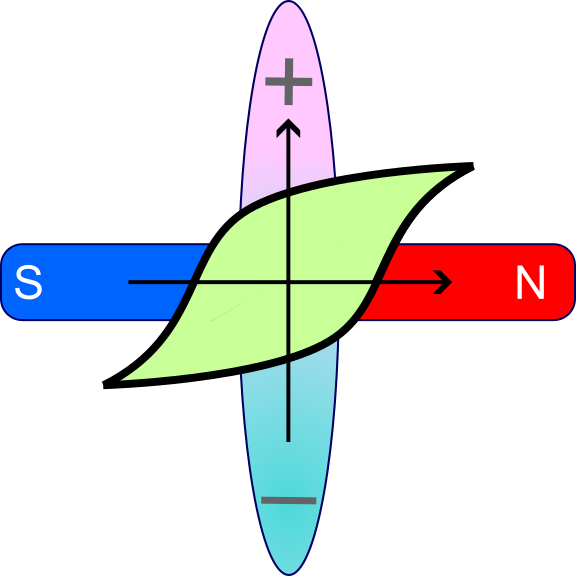

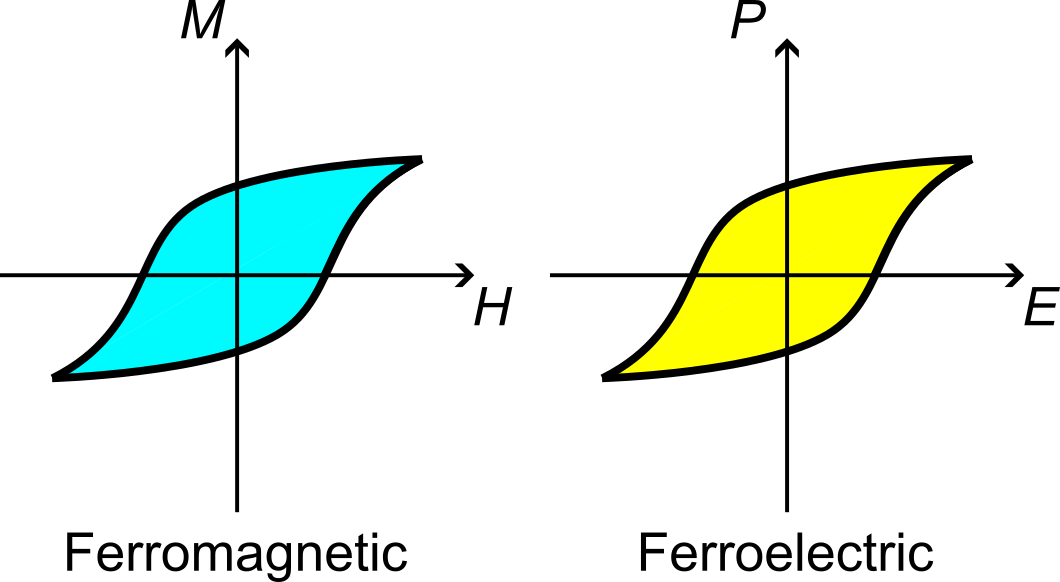

フェロイックと呼ばれる性質があります.日本語では「強○性」と呼ばれるような性質の総称であり、代表的なものは強磁性です.磁石のように、磁場のない状態でも磁化を示すような物質が強磁性体です.

通常の物質は、強い磁場をかけると(小さな)磁化が現れますが、磁場を取り去ると消えてしまいます.強磁性体は大きな磁化を示すだけでなく、ゼロ磁場でも磁化を示し、磁化の方向と反対方向に磁場をかけることで磁化の向きも反転します.このような特徴を持つ強磁性体は、永久磁石を筆頭に様々な応用分野があります.

フェロイックには他に、強誘電性や強弾性が知られています.強誘電体は、強磁性体における磁場の代わりに電場によって電気分極が応答します.強弾性体では、応力によってひずみが応答します.

以上のフェロイックでは、「外場」による「性質」の変化が異なるだけで、それぞれ似通った応答の仕方を示します.しかし、操作するための外場が異なるために、応用先も全く異なります.これらは互いに交わらない性質なのでしょうか.

19世紀に電磁気学が完成し、電気と磁気に密接な関係があることが示されると、電場によって駆動する強誘電体と磁場によって駆動する強磁性体の特徴を兼ね備えた物質の発見が期待されました.すなわち、電場によって磁化が、磁場によって電気分極が応答するような現象(電気磁気効果)を示すような物質を追い求めました.

複数のフェロイックの特徴を兼ね備えた性質は、後にマルチフェロイックと呼ばれるようになります.マルチフェロイックを示す物質は、例えば磁場をかけることで電気分極を制御し、あるいは電場をかけることで磁化を制御することが可能です.学術的に興味深い現象であるだけでなく、磁場よりも扱いやすい電場によって磁化をコントロールできる物質は、全く新しい原理に基づくデバイスの登場も期待させます.

現在では活発に研究されているマルフェロイック材料ですが、その研究の進展には大きな波がありました.そもそもマルチフェロイックを示す物質が非常に希少であり、学問としての発展が困難だったのです.以下では、マルチフェロイックについて、成り立ちとブレークスルー、そして現在を見ていきます.

マルチフェロイックの発見と進展

強磁性と強誘電性は共存できるか

物質を構成する電子は、磁気的な性質と電気的な性質の両面を持っています.電子はその自転運動(スピン)によって小さな磁石として振る舞います.外部磁場によって物質内の無数の電子の向きが揃い、磁化されます.

一方、電子はマイナスの電荷を持ち、外部電場によって移動します.物質に外部電場をかけることで、物質内の電荷(電子およびイオン)が一方に偏り、誘電分極を起こします.外場のない状況でも磁化を持つ物質を強磁性体、誘電分極を示す物質を強誘電体と呼ぶことは前節に述べた通りです.

強磁性と強誘電性を併せ持つ物質は長らく発見されておらず、両者は互いに異なる現象であるとみなされていました.しかし、外場を与えたときの振る舞いなど、現象論的にはよく似た性質でもあります.例えば、外場に対する応答を記録した曲線(ヒステリシスループ)はよく似た形を持ちます.

では、強磁性体の性質を電場によって制御できないでしょうか.あるいは、磁場によって強誘電体の電気分極を制御できないのでしょうか.

マルチフェロイックの発見

非自明な現象を追求するのは科学者の宿命です.マルチフェロイックという学術用語が生まれたのは1990年代のことですが、マルチフェロイックに属するような物質の探索ははるか昔、19世紀にまで遡ります.キュリーの法則で有名なCurieは、電場によって磁気的特性が変わる(あるいはその逆)現象が起こりうることを1894年に予言しました.しかし、候補物質があったわけでもなく、研究が本格的に進展するには1950年代のことです.

1958年にLandauとLifshitzによって書かれた電磁気学の教科書には電気磁気効果についての言及があります.彼らは、「磁化が電場によって応答するような、磁気的・電気的なカップリングは起こりうる」としながらも「そのような物質は今までに見つかっていない」と続けています.ところが、その後すぐに電気磁気効果が実際の物質で起こることが初めて報告されました.

DM理論で有名なDzyaloshinskiiは、が電気磁気効果を起こすことを提唱し、Astrovらが実験的にこれを実証しました.ほぼ同時期に、旧ソ連のSmolenskiiとIoffeが強誘電性と強磁性が共存したペロブスカイト酸化物を報告しています.SmolenskiiとIoffeは、こうした物質をFerroelectromagnets(強電磁性体?)と呼びました.

マルチフェロイックの進展

ペロブスカイト酸化物は後にマルチフェロイクス研究を牽引するのですが、先に注目されたのはホウ酸系物質でした.1966年、Asherらはが巨大な電気磁気効果を示すことを発見しました.この時代、理論的にも著しい発展があり、応用への期待も大いに高まりました.

しかし、多くのマルチフェロイック物質は極低温でしか目立った物性を示さず、応用に資する物質が見つからなかったため、マルチフェロイックに関する研究は長らく冬の時代を迎えます.

1970年代、80年代には、いくつかの重大な報告を挟みながらも、研究は大きな盛り上がりを見せませんでした.風向きが変わったのは1993年にHans Schmidが電気磁気効果に関する国際会議を開催してからです.この会議の盛り上がりをきっかけに研究の熱が再開し、21世紀に起こる重大なブレークスルーの芽が育まれました.

21世紀初頭は、マルチフェロイックに重大な発見が相次ぎます.2000年にSpaldin(旧姓Hill)は、ペロブスカイト酸化物において強磁性と強誘電性を共存させるアイデアを発表しました.この考えを発展させ、2003年にはペロブスカイト酸化物であるの薄膜を作製し、常温におけるマルチフェロイックを実現しました.さらに、前後1年足らずの間に、巨大な電気磁気効果を示すマンガン酸化物

の発見が続きます.

現在でも、マルチフェロイックの研究はこれらの物質に集中しています.

マルチフェロイック物質

強磁性体や強誘電体は数多くありますが、マルチフェロイックを示す物質はごく僅かです.どうしてこのような違いが生まれるのでしょうか.その答えは、磁性を示すメカニズムと電気分極を示すメカニズムに相反する特徴があるからです.

ある物質が大きな磁性を示すためには、小さな磁石である電子が互いに磁石の性質を打ち消し合わないように配置する必要があります.このため、電子軌道に一つも電子が入っていない配置や電子軌道が電子でいっぱいになった配置のものは磁性を示しません.

また、磁性に寄与する電子は実質的に最外殻のもの(価電子)のみであるので、最外殻に(軌道を埋め尽くさない程度に)ある程度の数の電子が入っていなくてはなりません.

一方、強誘電体では状況が全く異なります.強誘電体においてイオンが一方向に偏るのは、隣接する陽イオンと陰イオンが共有結合を形成するためであり、これによって異符号のイオンが互いに逆向きに変位する状態が安定化されます.このようなメカニズムは二次のヤーン・テラー効果として知られ、最外殻のd軌道に電子が入っていない酸化物において好まれます.

すなわち、強誘電性を示すためにはd電子のないd0の陽イオンが必要です.一方で、強磁性を示すためにはある程度の電子が充填したd軌道が必要です.それぞれ、必要な条件が正反対であり、これが単一の物質で強誘電性と強磁性を示すのが困難な要因となっています.

それでは、どのようにしてマルチフェロイック物質を作製すれば良いのでしょうか.現在までに、マルチフェロイックを示すメカニズムとして以下のようなものが提唱されています.

孤立電子対によるメカニズム

物質中の電子は2つで1セット(共有電子対)となり、隣り合う原子と共有結合を形成します.ところが、中には2つの原子に共有されずに1つの原子のみが保有する電子対(孤立電子対)もあります.

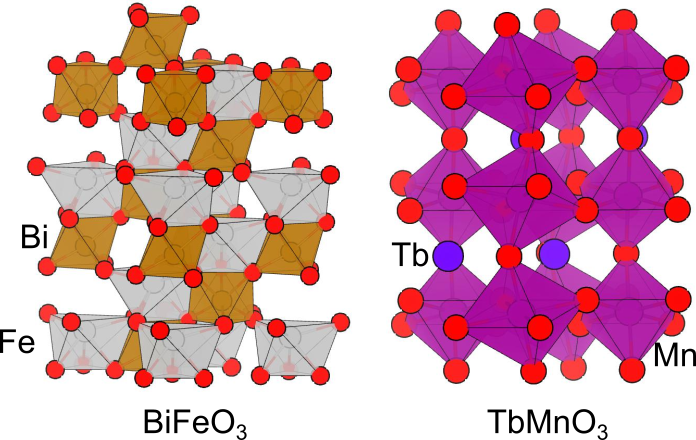

孤立電子対は、原子の一方向のみに偏って存在するため、これを強誘電性の原動力として利用することができます.はこのメカニズムに基づく代表的な強誘電体であり、

の持つ孤立電子対が有効に働きます.一方で、

は強磁性を担い、

と

という別々のイオンがそれぞれ別のフェロイックに寄与することでマルチフェロイックを実現しています.

幾何学的な要因によるメカニズム

物質中の幾何学的な制約によってマルチフェロイックを引き起こすことがあります.すなわち、「本当は強誘電体になりたくない」けど「特殊な原子の配列によって仕方なく強誘電体になる」ような物質です.

例えば、では、構造相転移に際して単位胞が3倍の大きさになり、その過程で構造が歪んで強誘電性が現れます.強磁性転移は構造相転移と直接は関係なく、より低温で起こります.他の例としては、

や

が挙げられます.

電荷秩序によるメカニズム

イオンはそれぞれ電荷を持ちますが、物質によっては異なる電荷を持つイオンが交互に整列することがあります(電荷秩序).この電荷秩序によって強誘電性が生じる場合があり、はこのメカニズムを起こす候補物質として有名です.しかし、

における同メカニズムの適用には議論があり、他の候補物質も見当たらないことから、電荷秩序による強誘電性の発現はまだ一般的であるとは言えません.

磁気的な起源によるメカニズム

磁気的な秩序(強磁性)が間接的に強誘電性を引き起こすことがあります.これは電子のスピンがまっすぐ同じ向きに揃った(いわゆる普通の強磁性)では起こらず、特殊な磁気構造においてのみ現れます.これは逆Dzyaloshinski-Moryia (DM) 相互作用と呼ばれ、や

などの材料において大きな電気磁気効果を引き起こすための主要なメカニズムです.

有名なマルチフェロイック物質

今日では、酸化物やフッ化物において数多くのマルチフェロイック物質が報告されていますが、中でも有名なのがと

です.これらは、21世紀の同分野を牽引した主要な物質であり、ともにペロブスカイト酸化物に属する物質でありながら、マルチフェロイックを起こす起源は異なります.

BiFeO3

の結晶構造は、菱面体に歪んだペロブスカイト構造と言えます.この物質は昔から知られ、常温を遥かに超える強誘電転移温度(> 1100 K)を示すものの、合成が難しいことから誘電分極・磁化がとても低い試料しか得られず、大して注目されていませんでした.

2003年、Rameshらの研究グループはの高品質な薄膜試料を合成し、大きな残留電気分極を観測しました.室温以上の転移温度をもつ

は実用化に資する材料として有力であり、高品質な試料の合成法や分析手法の発展を経て今日に至ります.

前述のとおり、における強誘電性と強磁性はそれぞれ別々の陽イオン(

と

)によって引き起こされます.

は本来、大きな磁気モーメントの値を持つはずですが、

では隣り合う磁気が互いにキャンセルアウトしてしまっており正味の磁化は小さな値です.

しかし、常温以上の温度で強磁性と強誘電性が共存する物質はがほとんど唯一であり、現在までに最も多くの研究がなされたマルチフェロイック物質であると言えます.

TbMnO3

もまた2003年にマルチフェロイックが見出されたペロブスカイト型酸化物です.実用的には、

は

にはるかに見劣りします.転移温度は28 Kと非常に低く、電気分極は

の100分の1程度しかありません.それにも関わらず

が注目されるのは、その極めて珍しいマルチフェロイックのメカニズムによるものです.

は極低温で非常に複雑な磁気構造を示します.非常に興味深い性質は、磁性の転移と強誘電の転移が同じ温度で起こることです.これは磁気転移と強誘電転移が別々の温度で起こる

とは大きく異なります.すなわち、

では磁気秩序と強誘電秩序が互いに深く相関していることを示しています.実際、

では磁場をかける方向を変えることで電気分極の方向が制御可能なことが見出されています.

2種類のマルチフェロイック

と

は互いにマルチフェロイックのメカニズムが大きく異なります.2009年、Khomskiiは過去のマルチフェロイック物質を分類し、2つのカテゴリーに分類することを提唱しました.

タイプⅡマルチフェロイック

タイプIIマルチフェロイックとは、に見られるように、ある特定の磁気秩序によって強誘電性が発現する物質のことです.ここでは磁気秩序と強誘電性に非常に強い相関性があります.

それ以外の強誘電体はタイプⅠ強誘電体と呼びます.これらはのように、磁性イオンを含むものの強誘電性が磁性に直接由来するわけではありません.

まとめ

強磁性や強誘電性.互いに類似点を持ちながらも異なる性質とみなされていましたが、両者が共存して自在にコントロールすることが可能となりました.マルチフェロイックの発見は、これまでは実現不可能であった新しい種類のデバイスの発展を示唆しています.例えば、磁化を電気的に制御することによって、より高速・低消費エネルギーの磁気デバイスなど.また、電気的特性を外部磁場によって遠隔操作することによって、生体内医療への適用が検討されています.

マルチフェロイックの歴史は比較的長いものの、本格的に発展したのは21世紀に入ってからのことです.若干の浮き沈みを経ながらも研究は進展し、近年では続々と新しいマルチフェロイック物質が発見されています.さらに、導電性のドメインウォールやスキルミオンの発見もあり、類縁分野の研究も盛んです.

(ところで、マルチフェロイクスという名称は、マルチフェロイックの複数形に過ぎないのか.それともエレクトロニクスにかけてマルチフェロイックを用いた学問分野を総称しているのか、どちらなのでしょうか.)

参考文献

Landau and Lifshitz "Electrodynamics of continuous media." Vol. 8. elsevier, 2013.

P. Curie, J. Physique, 3, 393 (1894)

I.E. Dzyaloshinskii, Sov. Phys. – JETP 10, 628 (1959)

D.N. Astrov , J. Exp. Theor. Phys. 40 , 1035 ( 1961 ).

J Appl Phys. 1966;37:1404–5.

The journal of physical chemistry B 104.29 (2000): 6694-6709.

Science 299.5613 (2003): 1719-1722.

Nature 419.6909 (2002): 818-820.

Nature 430.6999 (2004): 541-544.

Nature 426.6962 (2003): 55-58.

Nature 429.6990 (2004): 392-395.

日本物理学会誌 Vol. 71, No. 3, 2016

応用物理 2015 年 84 巻 3 号 p. 231-234

日本物理学会誌 2009 年 64 巻 6 号 p. 413-421

Physical Sciences Reviews 6.2 (2020): 20200032.

MRS bulletin 42.5 (2017): 385-390.

Nature Reviews Materials 1.8 (2016): 1-14.

Proceedings of the Royal Society A 476.2233 (2020): 20190542.

Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences 40.4 (2015): 223-250.

Advances in Physics 64.5-6 (2015): 519-626.