更新 2024-2-24

ニッケルカドミウム電池(ニッカド電池、Nickel–cadmium battery)

毎日毎日、火力発電や水力発電により膨大な量の電気が生産されていますが、それらの電気を持ち運ぶことは困難です.電気を貯蔵することも難しいので、その日に作った電気はその日のうちに消費しなくてはなりません.電気が無駄にならないようにどこかに貯めておけたらいいのに…

そんなことを思った人がいたのかは分かりませんが、現代の人々は当たり前のように電気を持ち運びして使用しています.「電池」は携帯デバイスの中で使用されており、現代文明にとってなくてはならない存在です.

元々、電池は使い捨てが基本でした.

どこの家庭にも電池のストックが大量にあったものですが、二次電池の普及とともに使い捨て乾電池の需要も減りました.二次電池は何度も充電可能な点で画期的であり、今日の携帯デバイスのほとんどで二次電池が使用されています.

歴史上で初めての二次電池は鉛蓄電池ですが、大型かつ重いため持ち運びには不向きです.ニッケル・カドミウム電池(ニッカド電池)は鉛蓄電池に続く二次電池であり、最近まで家庭用二次電池の代表の座にいました.

ニッケル水素電池やリチウムイオン電池の普及とともに姿を見かける機会は減りましたが、いまなお然るべき分野では現役の電池です.

今回は、ニッケル・カドミウム電池の歴史とメカニズム、利点と欠点について振り返ります.

ニッカド電池の反応

ニッケル・カドミウム電池は、民生用の二次電池の先駆けであり、1899年にスウェーデンのJungnerによって発明されました.

当時知られていた二次電池は他に鉛蓄電池だけであり、ニッカド電池は鉛蓄電池よりも高いエネルギー密度を示しました.Jungnerの業績は米国ではほとんど知られておらず、Thomas Edisonは1902年にニッケル-カドミウム電池の特許を取得しました.1906年、JungnerはスウェーデンのOskarshamn近郊に湿式のNi-Cd電池を製造する工場を設立しました.

日本では1960年代以降に生産されるようになり、1980年代までは庶民にとって唯一の二次電池でした.

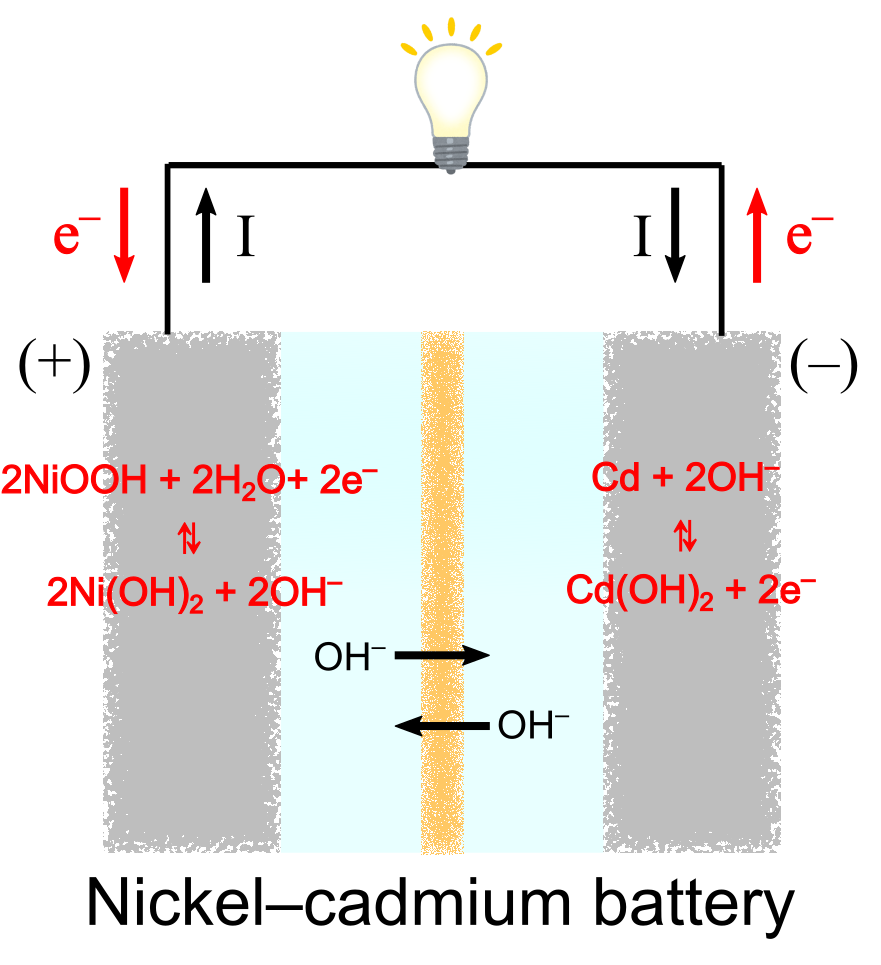

ニッカド電池では、正極にニッケル水酸化物、負極にカドミウム、電解液に水酸化カリウム溶液が使用されます.

ニッカド電池は 1.29 V の起電力を示し、電極反応は以下の式で表されます.

いずれの電極においても水酸化物が生成するのが特徴です.

鉛蓄電池とは異なり、電解質(水酸化カリウム溶液)は反応で消費されません.正極反応はに小さな水素イオンが反応するだけであり、充放電による正極の体積膨張が極めて低く抑えられます.

ニッカド電池の特徴

ニッカド電池は急速放電および急速充電が可能であり、長寿命かつ劣化が少ないという利点があります.ニッカド電池を長期保存する場合、通常は完全に放電した状態で保存されます.過酷な条件下でもよく機能するため、携帯用工具での使用に適しています.

鉛蓄電池に比べると、ニッカド電池はエネルギー密度が非常に高いです.小型・軽量であり、航空機のようにサイズと重量が重要視される場合はニッカド電池のメリットが大きくなります.

ニッカド電池の容量は、放電電流に大きく影響されず、速い放電速度でもほぼ定格の容量を確保します.これに対し、鉛蓄電池は定格よりも少し放電を早めただけで容量が著しく低下します.その分、ニッカド電池は鉛蓄電池よりも高価です.

アルカリ電池に比べると、ニッカド電池は容量が小さく、高価です.しかし、アルカリ電池の化学反応は可逆ではないので、再利用可能なニッケル水素電池の方が圧倒的に長寿命です.

ニッカド電池は、浅い充放電を繰り返した後に深い放電を行うと容量が減少してしまうというメモリ効果を起こすため、より高容量でメモリ効果を起こさない後発のニッケル水素電池へと置き換わっていきました.

当時、公害の影響で使用が忌避されていた毒性のカドミウムが含まれることも、ニッカド電池が淘汰された原因と考えられます.しかし、非常に速い放電速度を必要とする用途では、損傷や容量の損失なしに放電に耐えることができるため、依然として有用な分野もあります.

まとめ

鉛蓄電池に続く二次電池であるニッカド電池は、その独自の利点から様々な利用分野を見つけています.家庭用の充電式電池としての用途は後発のニッケル水素電池やリチウムイオン電池に席を譲りましたが、航空機や非常用電源、電動工具などの分野では今なお現役です.

電極反応を見れば分かる通り、反応メカニズムはニッケル水素電池とよく似ています.ニッカド電池のメリットを活かしつつ、カドミウムを使用しない電池を求めた結果としてニッケル水素電池につながったと考えられます.

参考文献

化学教育 2001 年 49 巻 2 号 p. 97-99

素材物性学雑誌 1989 年 2 巻 1 号 p. 159-170